[title]

前衛陶芸家集団として戦後に結成された走泥社(そうでいしゃ)の活動を検証する展覧会「走泥社再考 前衛陶芸が生まれた時代」が、虎ノ門の「菊池寛実記念 智美術館」で2024年9月1日(日)まで開催されている。展示は3章構成で、6月23日(日)までの前期に1章と2章を、7月5日(金)からの後期を3章として、前期と後期の各期にも展示替えを行う。

走泥社は1948年に京都の陶芸家、八木一夫、叶哲夫、山田光(やまだ・ひかる)、松井美介(まつい・よしすけ)、鈴木治の5人で結成された集団。結成後、メンバーが入れ替わりながら、使うことを前提とした器ではなく、立体造形として芸術性を追求した「オブジェ焼き」と呼ばれる陶芸作品を制作した。本展が紹介するのは、50年にわたる活動期間のうち、前衛性が顕著な1973年までの時期、32人の作品だ。

なお、「走泥社」の名は、中国の鈞窯(きんよう)の釉に見られる「蚯蚓走泥文(きゅういんそうでいもん)」に由来する。線状の模様をミミズ(蚯蚓)が泥を這(は)った跡にたとえたものだ。「大阪市立東洋陶磁美術館」に収蔵されている「紫紅釉 盆」などに見ることができる。

第1章では、走泥社の活動最初期の作例を紹介する。走泥社のメンバーのうち、多くの人が知る作家は八木一夫だろう。そして、本章のメインの一つが、八木による有名な「ザムザ氏の散歩」だ。

フランツ・カフカ(Franz Kafka)の小説の登場人物から名付けられたこの作品だけを見ていると、あたかもイモムシのような虫に変身したグレゴール・ザムザが無数の脚で歩く光景を想像させられる。それほどにこの作品の造形は、生き物であるかのようなイメージを喚起しやすい。

しかし、会場には展示されていないが、「《ザムザ氏の散歩》を肩にのせる八木一夫」なる写真も現存している。「森美術館」での「MAMリサーチ007:走泥社―現代陶芸のはじまりに」でも紹介されたこの写真を見た上で、作品を観ると、この作品が結局は「粘土」という物質であり、「オブジェ」であること、そしてタイトルの「散歩」という言葉に込められた皮肉を感じさせられる。

本章では、こうした著名な作品のほかにも、走泥社発足初期の作品を紹介している。初期には中国や朝鮮半島の陶磁器を基盤にしながらも、パブロ・ピカソやイサム・ノグチなど同時代の美術表現からの影響が見受けられるという。

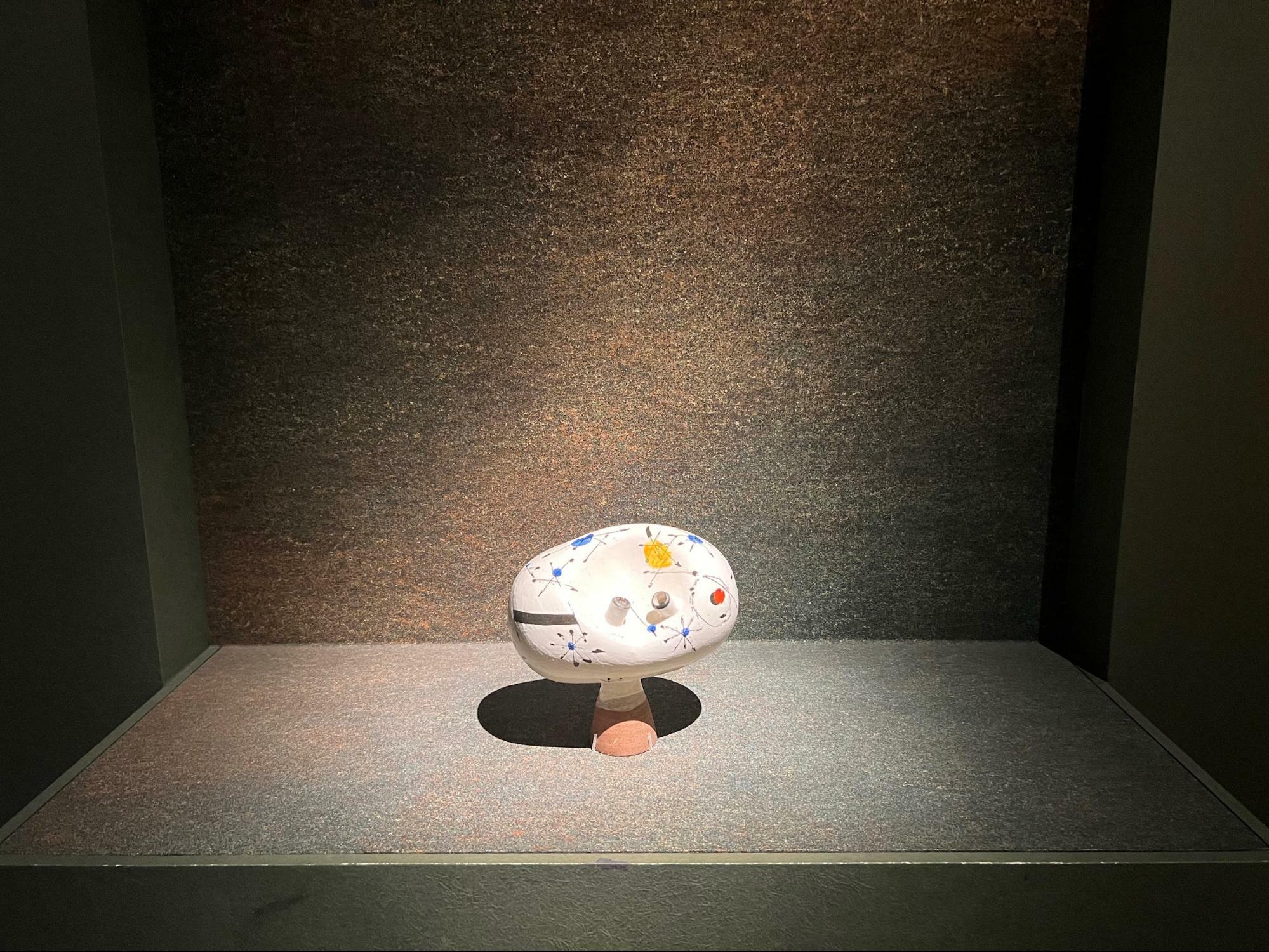

例えば、八木の作品は造形や抽象的な文様に後年の「前衛的な」形態の萌芽(ほうが)を感じさせるものの、白磁を彷彿(ほうふつ)させる清冽(せいれつ)な白と鮮烈な色彩が印象的だ。

「オブジェ焼き」のように実用性から距離をとると聞くと、ついつい作品が何を表現しているのか、その「意味」ばかりを考えがちになる。だが、会場ではケースも極力使われておらず、個々の作品は前後左右から近づいて眺められるように展示されている。純粋に多様な形を見て遊ぶのも楽しみ方の一つだ。

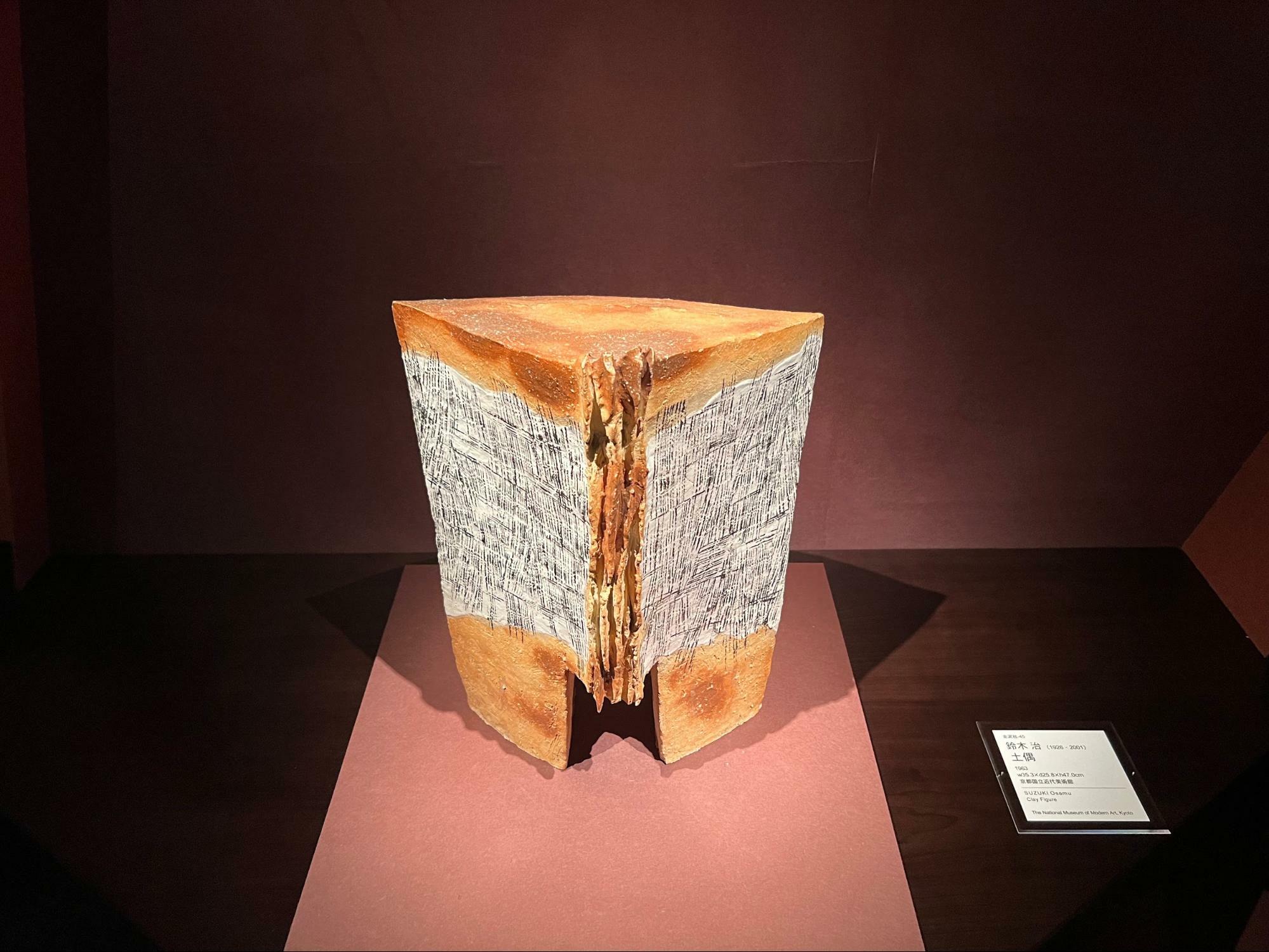

研究者の金子賢治は、この時期のメンバーが手探りの状態で制作をしていたとし、鈴木治による「形を模索する過程で器の機能がだんだん邪魔になってくる」という証言を紹介している。1章の「ロンド」から2章の「土偶」を見れば、「伝統」と「前衛」の間でもがく鈴木の試行錯誤を追体験できるかもしれない。

ちなみに、鈴木は「オブジェ焼き」ではなく、自らの造形を「泥象(でいしょう)」「泥像(でいぞう)」といった言葉で呼んでいる。

2章で展示される藤本能道(ふじもと・よしみち)は富本憲吉との関わりが深く、「色絵磁器」の重要無形文化財保持者として知られる。人間国宝のイメージが強い藤本が、1957年に走泥社に参加していたことはあまり知られていない。

「日蝕」は、黒く焼き締め、光を想起させる大ぶりな造形が特徴。作陶者の内面を具現化したともいえそうだ。陶の「オブジェ」と言うと、一般には実用性のない造形作品を指すが、「日蝕」のように当時は「オブジェ」を造形を通じた心象風景の表象と捉えていたという。

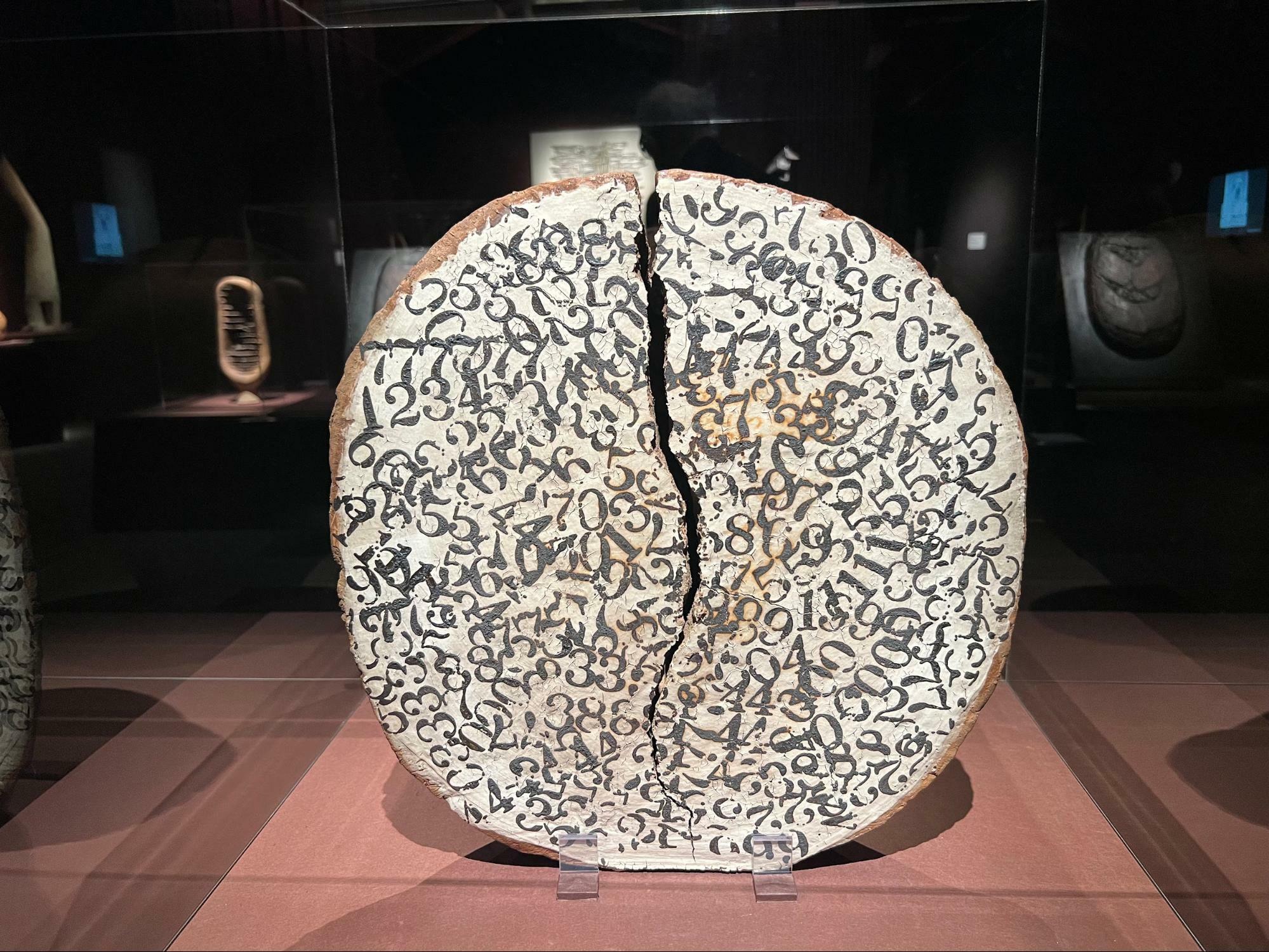

ほかにも、美しく焼成されたグラデーションの山田光の作品や、文字や数字を造形に取り入れる試みなど、見どころは尽きない。

担当学芸員は、「走泥社は必ずしも一つの方向を目指して活動を展開しているわけではなかった」と語る。会場では、作家同士を比べるだけではなく、一人の作家のキャリアを通覧して、その変遷を楽しんでもいいだろう。

なお、会期中にはギャラリートークのほか、講演や閉館後の展示室で朗読劇も予定されている。詳細は公式ウェブサイトを確認してほしい。

関連記事

『田名網敬一と赤塚不二夫のコラボレーション作品がレコードジャケットに』

『津田淳子や大島依提亜らが参加、印刷表現の可能性を探る展覧会』

『ダムタイプ初期作品を伝える貴重なカセットブック2作品がLPレコード化』

『ノスタルジックでカラフルなスイーツビュッフェが新宿で開催」

東京の最新情報をタイムアウト東京のメールマガジンでチェックしよう。登録はこちら